Vous vous demandez pourquoi certains radiateurs surchauffent tandis que d’autres peinent à monter correctement en température ? La réponse se trouve dans l’organisation de votre circuit de chauffage ! Quelles sont les 3 solutions les plus répandues pour acheminer l'eau jusqu'à vos émetteurs ? Comment prendre soin de votre installation afin qu'elle dure le plus longtemps possible ? Réponses dans cet article !

Installation de chauffage central : comment l’eau chauffe les radiateurs ?

Le réseau de chauffage est un circuit fermé. L’eau qui circule dedans est ainsi toujours la même, puisqu’elle ne peut pas en sortir. Selon les installations, celle-ci peut passer par plusieurs types de tuyauteries : en cuivre, en PER (polyéthylène réticulé haute densité) ou en multicouche (association de plusieurs matériaux).

S’il existe plusieurs systèmes de distribution, le circuit d’un chauffage central, qu’il soit au gaz, au fioul ou avec une pompe à chaleur, fonctionne selon un principe général :

- 1Un appareil (chaudière, PAC) est alimenté par un combustible ou une énergie renouvelable, afin de faire chauffer un fluide caloporteur, chargé de conduire la chaleur.

- 2Ce fluide est ensuite transporté à travers le réseau de chauffage, ici le plus souvent de l’eau.

- 3Le liquide arrive ensuite aux émetteurs (radiateurs, chauffage au sol), qui augmentent la température au cœur de la maison.

- 4L’eau retourne enfin jusqu’au système central, pour être de nouveau chauffée.

Qu’il s’agisse d’un système de chauffage individuel ou collectif, les différents circuits de chauffage central marchent selon ce principe général. La température de l’intérieur des pièces est ensuite gérée grâce à un thermostat d’ambiance.

Quels sont les trois types de réseaux de distribution du chauffage ?

Le circuit chargé d’acheminer l’eau depuis le système central jusqu’aux émetteurs est appelé le réseau de distribution. Si ce dernier suit dans les grandes lignes le schéma dressé ci-dessus, il existe aujourd’hui sous trois formes principales, de la plus simple à celle la plus complexe, offrant le meilleur confort.

La solution bitube : des radiateurs indépendants

Ce système est le plus répandu, que ce soit pour le chauffage individuel ou collectif. Chaque radiateur est installé sur deux tuyauteries différentes : une aller et une retour.

- Le premier circuit, aller, achemine l’eau directement depuis le système de chauffe.

- Le second circuit, retour, récupère l’eau refroidie qui a traversé l’émetteur pour la ramener à l’appareil central qui peut de nouveau la chauffer.

Chaque radiateur est ainsi alimenté de manière indépendante, ce qui permet que chacun d’entre eux reçoive de l’eau à la même température. De plus, cette solution bitube permet de mettre en place un robinet thermostatique au niveau de chaque radiateur, pour un confort de chauffe de qualité.

Néanmoins, ce type de réseau de distribution représente un coût d’installation élevé, car il nécessite une tuyauterie importante. Enfin, le temps que l’eau passe dans le circuit de chauffage peut entraîner des pertes de charge, puisque celle-ci baisse en pression. Les radiateurs situés en fin de circuit peuvent ainsi être défavorisés et mettre plus de temps à chauffer pour obtenir la température désirée. Ce point est notamment gênant pour les grandes habitations.

- Confort de chauffe élevé

- Les radiateurs chauffent mieux en étant indépendants en eau

- Possibilité de gérer chaque radiateur avec un système de régulation

- Convient aux petites surfaces

- Coût d’installation élevé car nécessite une grande longueur de canalisations

- Pertes de charge en fin de circuit

La solution hydrocâblée ou pieuvre : une température optimale

Le principe de ce réseau de distribution est d’alimenter chaque radiateur, ou plancher chauffant, grâce à un collecteur central appelé “nourrice”. Grâce à ce système, les émetteurs sont alimentés de façon totalement indépendante, et ne sont que peu impactés par la perte de charge. Ainsi, aucun radiateur n’est désavantagé, même en fin de circuit !

Cette solution, parfois appelée en “pieuvre” pour son aspect tentaculaire, est composée de deux nourrices, chacune munie d’un système d’équilibrage central qui répartit l’eau de la manière suivante :

- La première, située à la sortie du générateur de chauffage, contient l’eau chaude. Elle la répartit ensuite vers les émetteurs grâce à ses tuyaux. Chacun d’entre eux est dédié uniquement à un radiateur.

- La seconde nourrice récupère l’eau tiédie en provenance des émetteurs. Elle est située juste avant la chaudière.

En plus de cumuler tous les avantages de la solution bitube, cette installation est plus simple à mettre en place. Elle offre aussi un meilleur confort d’utilisation grâce à ses tubes en PER qui résistent à la corrosion, au tartre et à la détérioration. L’apparition de boue est ainsi limitée. Ce réseau de distribution est celui qui offre le maximum de confort pour les utilisateurs.

- Chauffe équilibrée entre les différents radiateurs

- Radiateurs indépendants les uns des autres

- Peu de perte de pression, tous les radiateurs chauffent efficacement

- Rapide à mettre en place

- Difficile à installer dans le cadre d’une rénovation

La solution monotube : un fonctionnement en boucle

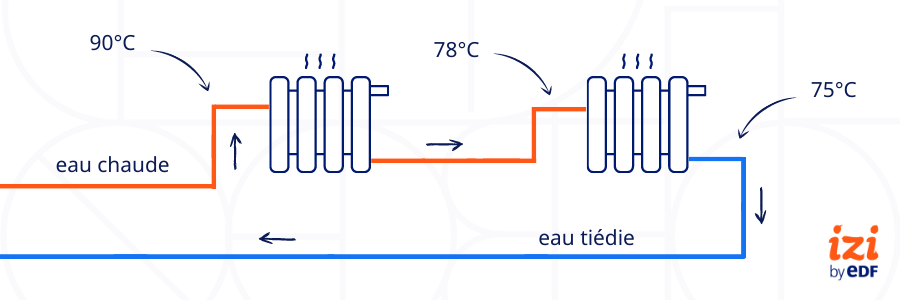

Historiquement employé sur les premières installations de chauffage central, ce réseau de distribution n'est plus installé aujourd'hui ! L’eau chaude circule dans tout le circuit de chauffage en passant par chaque radiateur jusqu’à retourner au système central.

Si cette installation permet de n’avoir qu’un seul tuyau d’alimentation, son gros défaut réside dans la température de l’eau qui parcourt les radiateurs. En effet, celle-ci refroidit au fur et à mesure qu’elle arpente les différents émetteurs. Très souvent, le premier radiateur est ainsi brûlant, tandis que le dernier a bien plus de mal à chauffer. C’est pourquoi, plus on s’éloigne du début du circuit, plus les radiateurs sont grands.

Il est aussi impossible d’installer des régulateurs autres qu’un système “tout ou rien”. Soit le radiateur est éteint, soit il est allumé.

La solution monotube peut aussi se retrouver en version dérivée. Comme dans un système monotube classique, l’eau chaude traverse successivement chaque radiateur avant de retourner à l’appareil central. Toutefois, une dérivation est ajoutée sur la boucle, avant le radiateur, afin qu’une partie de l’eau chaude aille directement à l’émetteur suivant. Celle-ci se mélange au retour d’eau tiédie en provenance de ce dernier.

- Une seule tuyauterie d’installation nécessaire

- Facile et rapide à installer

- Les radiateurs ne sont pas tous à la même température

- Déconseillé dans les grands logements

Quelle pression d'eau dans un circuit de chauffage ?

La pression joue un rôle important dans le bon fonctionnement des radiateurs, pour que ces derniers soient efficacement alimentés en eau chaude. C’est pourquoi il est recommandé de la surveiller à l’aide d’un manomètre.

Que vous soyez équipé d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur, il est recommandé de régler la pression entre 1 et 1,5 bar. Ce réglage doit toutefois tenir compte de l’emplacement de votre installation centrale et de vos potentiels étages. En effet, la pression chute de 1 bar pour 10 mètres de dénivelé.

Sachant que la pression au point le plus haut doit être comprise entre 0,2 et 0,5 bar, le mieux est donc de régler votre système entre 1,2 et 1,5 bar si votre logement a un étage.

Boue : comment nettoyer le circuit de chauffage de la maison ?

Il est parfois nécessaire de procéder à un désembouage du circuit de chauffage ; c’est-à-dire le nettoyer pour retirer le tartre et autres impuretés. Celles-ci apparaissent par le biais de l’eau qui circule dans les tuyaux.

Il existe deux techniques pour nettoyer les boues :

- L’envoi sous pression d’eau dans le réseau grâce à une machine.

- L’injection d’un produit (désembouant). Celui-ci agit pendant 24 à 48 heures et met en suspension les particules d’impuretés. Elles sont ensuite évacuées grâce à une vidange et le rinçage des radiateurs.

Pour savoir s’il est utile de procéder à un nettoyage, purgez l'un de vos radiateurs. Si l’eau qui en sort est chargée en particules, il est recommandé d’en faire un.

Les trois installations existantes sont aujourd’hui présentes dans le parc immobilier français. En effet, selon le logement, ces circuits de chauffage ont chacun des avantages non négligeables. Dans le cadre d’une rénovation énergétique, une étude de faisabilité doit être réalisée. Elle permet de connaître la possibilité, ou non, d’un changement de type de réseau de distribution. Cette dernière est aussi l’opportunité d’opter pour la meilleure solution pour votre habitation !

a la suite de changement de radiateurs à ailette par des radiateurs plus performants à derivation,

dans une installation monotube, les radiateurs de l'étage, après avoir chauffé normalement pendant deux semaines, reste désèperement froids, malgré plusieurs purges. Le chauffage est normal au rez de chaussée. Chaudière ODEALISNGVT 24-IH pavillon se 65m2 1 etage datant de 2010. La chaudière semble ignorer l'étage et s'arrête dès que le rez de chaussée est chauffé. Merci

Sans voir votre installation, il nous est malheureusement difficile de vous apporter une réponse. Nous ne pouvons que vous recommander de contacter votre chauffagiste afin que ce dernier trouve l'origine du dysfonctionnement.

Cordialement,

Bonjour, j'aurais trois petites questions s'il vous plaît. En quoi consiste l'équilibrage du réseau de chauffage ? Qu'est ce que le désembouage d'un circuit de chauffage ? Pourquoi il est important d'être vigilant lorsqu'un réseau de chauffage circule dans les parties communes d'un immeuble ? Merci beaucoup

Bonjour,

L'équilibrage d'un réseau chauffage consiste à régler ou rerégler les débits circulant dans les émetteurs (radiateurs) d’une installation hydraulique afin d’homogénéiser les températures intérieures au sein du logement. Il existe 3 méthodes principales: l'équilibrage direct, l'équilibrage proportionnel et l'équilibrage par température de retour.

Si vous voulez en savoir plus, voici un lien qui d'écrit les 3 méthodes.

Pour le désembouage, je vous invite à vous reporter à notre article de blog via le lien suivant : désembouage

je voudrais savoir comment, exactement, circule l'eau dans les radiateurs? je suis dans une copropriété- nous sommes équipés d'un chauffage central organisé verticalement sur 17 colonnes et nous n'avons que des purges sur les radiateurs du dernier étage. je m'informe pour comprendre comment on peut gérer l'individualisation des frais de chauffage

Bonjour, Ma maison est équipée comme suit : Un PAC Alféa Excelia Duo AI 11. Un thermostat navilink A78 Un réseau de radiateurs à eau (je ne sais pas si le réseau est bitube ou monotube, maison du débuts des années 80) le réseau composé de 6 radiateur 1 /Ch 1 1 /Ch 2 1 /Ch 3 1 /SdB 2 /SaM-Cui-Sal Radiateur équipé de robinet manuels simple style années 80. Comment piloter chaque radiateur individuellement ?

Bonjour,

Ce que vous pouvez faire, c'est équiper les robinets thermostatiques de vos chambres avec des produits communicants et, de cette manière, vous pourrez modifier les températures de consigne de manière individuelle.

Par contre, je vous déconseille d'équiper les radiateurs de votre cuisine, salon et SàM car il y aura conflit de régulation avec le thermostat de votre PAC (si c'est une seule et même pièce ouverte).

Espérant avoir répondu à votre demande,

Cordialement,

Bonjour, Tous les radiateurs de ma maison sont thermostatiques sauf 1 qui reste ouvert en permanence. Ma maison est avec 1 étage et ce robinet " normal " est installé dans la pèce douche à l'étage. Peut on modifier celui-ci et mettre ce robinet dans une pièce au rez-de-chaussée ( salon par exemple ) Merci de vos conseils Cordialement

Bonjour,

Sur le principe, oui, car il s'agit d'une simple permutation de robinet.

Toutefois, nous attirons votre vigilance sur la configuration ou arborescence de votre réseau (que nous ignorons s'il s'agit d'un réseau monotube, bi-tube, pieuvre) car ce robinet simple sur ce radiateur en salle de douche était probablement sur le dernier radiateur qui constitue la boucle du réseau, permettant ainsi de garder une circulation complète sur l'ensemble (notamment si réseau bi-tube).

Ainsi, nous ne vous conseillons pas forcément de le changer en soit, mais éventuellement de retirer 1 ou plusieurs robinets thermostatiques sur les radiateurs équipant vos pièces de vie (hors espace nuit), ce qui évite les conflits de régulation avec le thermostat de la chaudière ou PAC air eau.

Dans le doute, consultez le chauffagiste chargé de l'entretien de l'installation.

Cordialement

Bonjour, J'aimerai déplacer le robinet de remplissage du circuit de radiateurs. Son emplacement actuel fait que tuyaux d'eau et gaines électriques se croisent ou se suivent au plafond de mon sous-sol, et je n'aime pas ça... Donc, c'est peut-être une question bête, mais : puis-je faire un peu de plomberie et le déplacer où bon me semble, ou y a-t-il une règle particulière à suivre concernant l'emplacement de ce robinet sur le circuit ?... Merci

Bonjour,

Nous ne sommes pas suffisamment spécialistes sur ce type de question pour vous apporter une réponse. Afin de ne pas vous induire en erreur, nous vous recommandons de prendre contact avec un plombier-chauffagiste.

Cordialement,

Bonjour, nous rencontrons des problèmes de chauffage dans un immeuble collectif (chaudière gaz en RDC) en particulier au 8ieme étage . Un des intervenant nous conseil l'installation d'un surpresseur , l'autre nous parle d'un problème de réglage ?? De manière générale comment régler la pression du circuit de chauffage dans un immeuble de plus 20 m de hauteur compte tenu de la chute de pression de 1 bar tous les 10m et de la limite conseillée de 1,5 bar pour ne pas dégrader l'installation ? MERCI

Bonjour,

Je suis désolée de ne pas pouvoir vous renseigner à ce sujet. Nous travaillons sur des installations de chauffage en maison individuelle et je ne peux vous informer avec certitude sur votre problématique dans une configuration telle que celle-ci. Je vous invite à vous tourner vers des entreprises spécialisées dans des installations de chauffage collectif pour mieux vous informer.

Bien cordialement,

Valentine

Bonjour, je suis résident dans une résidence récente alimentée par un chaufferie urbaine. La chaufferie a été mise en route (réseau secondaire) mais es radiateurs restent tièdes. Est ce normal??

Bonjour,

Avez-vous procédé à une purge de vos radiateurs ? Un entretien de votre circuit de chauffage central est peut-être nécessaire si ce dernier est encrassé.

Vérifiez également les réglages de vos tête thermostatiques qui ne sont peut-être pas bien ouvertes.

Bien cordialement,

Valentine

Bonjour, je suis copropriétaire au RdC (au dessus des garages non isolés) dans un immeuble de 80 logement. Depuis 2019 nous sommes tous équipés de Répartiteurs de frais de chauffage pour chaque radiateur. La prestataire qui fait les relevés annuels des RFC corriges l'indice mentionné? ces modification semblent correspondre à la surface des radiateurs et... à la présence d'ailettes (T11 et T22) ; il y a aussi un petit coefficient de 0,18/0,19 qui vient modifier tout ça. Je n'arrive pas à tout reconstituer... S'il vous plait, pouvez vous m'aider ? je vous remercie cordialement.

Bonjour,

Nous ne sommes pas spécialistes de ce type d'installation et ne pouvons donc pas malheureusement pas vous apporter de réponse.

Cordialement,

Bonjour, Je dois tirer de l'eau chaude pour pouvoir déclencher mon chauffage Merci

Bonjour,

Il nous est compliqué de vous apporter une réponse sans voir votre installation. Nous vous recommandons de contacter votre chauffagiste habituel.

Cordialement,

bonjour, la pression dans mon cicuit de chaiffage central est à 0 bar car j'ai une fuite puis je attendre 5 jours que le technicien passe ? je n'ai pas encore le chauffage en fonctionnement, juste l'eau chaude que j'ai arrêté d'ailleurs. merci d'avance de votre réponse

Bonjour,

Si vous avez tout arrêté de façon à stopper la fuite, une pression à zéro ne posera pas de problème en attendant la venue du technicien.

Cordialement,

Bonjour, je dois m'absenter cet hiver plusieurs mois, j'ai un chauffage central au fioul, par dalle chauffante au rdc et radiateurs à l'étage, je vais mettre ma chaudière en position hors gel durant cette période, je souhaite couper l'eau de ma maison en fermant la vanne du compteur, y a t-il un risque pour la chaudière de couper l'alimentation de l'eau? j'habite en zone montagne mais à basse altitude 550 mètres, merci pour votre retour.

Bonjour,

Nous vous invitons à vous reporter à la notice d'utilisation de votre chaudière et notamment sur les mentions portant sur la mise en position hors gel et alimentation d'eau. En effet, si votre chaudière dispose d'un mode de remplissage automatique pour le réseau de chauffage, le fait de coupe l'arriver d'eau peu générer une mise en sécurité de cette dernière. Tout dépendra des préconisations du constructeur.

Cordialement

Bonjour, Quel est l'utilité de mettre le réseau sous pression car le recirculateur pousse l'eau dans tout le circuit, y compris à l'étage

Bonjour

La mise sous pression, correspond au final à la mise en eau complète du réseau de chauffage, nécessaire lors d'un remplacement d'une matrice de chauffage, si le réseau est partiellement rempli et donc avec une pression faible, vous risquez un mauvais débit de circulation avec notamment une mise en défaut du circulateur ou de la matrice de chauffage avec un code erreur dédié.

En conclusion la mise sous pression permet d'avoir un réseau de chauffage remplis avec une pression stable, idéale pour une circulation de l'eau chaude dans le réseau de chauffage sans mise en défaut.

Cordialement

Bonjour Pourriez-vous m’indiquer l’estimation que vous préconisez pour le réchauffement de l’eau chaude sanitaire à partir d’une chaudière gaz. Soit nombre Kwh/1m3 ? Merci pour votre retour

Bonjour,

La réponse à votre question dépend de trois critères : la température d'arrivée d'eau, la température à laquelle vous chauffez et la performance du système. Toutefois, en moyenne celle-ci se trouve entre 35 et 45 Kwh/m3.

Très belle journée,

bonjour j'ai un vieil hotel, avec chaudière à mazout moins ancienne. je viens de faire rénover la plupart des salles de bains. Les ouvriers ont vidé l'eau, supprimé les vieux radiateurs , couper des tuyaux qu ils ont bouché et laissé en plan. Depuis, la remise en chauffe, le vase d'expansion s'est vidé, et un coup on a un peu d'eau chaude puis nous n'en n'avons plus. la chaudière est à 80 degrés et l'eau par intermittence a 30 degrés. Le chauffagiste va changer la pompe qui pourrait etre responsable. Moi je pense au tuyaux coupés aux radiateurs enlevés et au circuit aller et retour. qu'en pensez vous?

Bonjour,

Il nous est malheureusement compliqué de vous apporter une réponse sans examiner votre système de chauffage. Nous vous conseillons de demander l'avais d'un second chauffagiste si vous souhaitez vérifier d'où provient le problème.

Très belle journée,

J'ai des radiateurs qui ne chauffent pas. Je suis en chauffage collectif, au 5eme étage sur 6. Les radiateurs sont indépendants. Chaque radiateur a une vanne thermostatique, un té de sortie, et deux vannes quart de tour, en entrée et sortie. Lorsque je purge les radiateurs froids, c'est de l'eau froide qui sort, assez fort. Si je ferme la vanne 1/4 tours de sortie, alors le débit à travers la vis de purge devient faible et je fini par avoir de l'eau chaude, ( dans cette dernière configuration, le débit change si je tourne la vanne du thermostat.) J'ai l'impression de manquer de pression d'entrée, sans être trop sûr de moi. Que faire ?

Bonjour,

Il se peut que vous manquiez effectivement de pression, nous ne pouvons toutefois pas vous apporter de réponse sans voir votre installation. Votre chauffage étant collectif, nous vous recommandons de voir avec votre copropriété s'il est possible de faire venir un chauffagiste qui vérifiera vos radiateurs ainsi que l'installation de chauffage.

Très belle journée,

Bonjour, J’ai un chauffage au gaz, 5 radiateurs et les 2 radiateurs en fin de circuit ne chauffent pas normalement et ceci depuis les travaux effectués en deux temps . deux fuites d’eau détectées en sol à 1 an d’intervalle. En fait les tuyaux à ras du sol ont été remplacés et mis en point haut. 2 purgeurs ont été installés lors de la première modification en point haut. Les 2 radiateurs concernés chauffaient et c’est depuis la deuxième modification qu’il y a problème. Merci de me répondre. .

Bonjour,

Il ne nous est malheureusement pas possible de vous apporter de réponse sans voir votre circuit de chauffage. Nous vous recommandons de contacter le chauffagiste qui est intervenu, ou un second.

Très belle journée,

Bonjour La maison de mon père est installée d'une chaudière Chrysalis B27 et d'un régulateur RB3010 ... Celui-ci constate que lorsque la chaudière est éteinte, il n'y a plus d'eau dans le circuit et lorsque la chaudière est en route (après avoir mis de l'eau) il n'y a pas de perte. Pourriez-vous expliquer ce différentiel SVP ? Merci

Bonjour,

Il nous est difficile de vous apporter une réponse sans voir votre chaudière. Nous vous conseillons donc de faire appel à votre chauffagiste habituel.

Très belle journée,

Bonjour chaudière Saunier D ,5 radiateurs, une grande pièce rarement utilisée , je coupe 2 radiateurs et programme 20 d sur thermostat d’ambiance . Préjudiciable pour le fonctionnement de la chaudière ? Merci par avance.

Bonjour

Si votre réseau de chauffage est une installation bi-tudes permettant de chauffer certains radiateurs et d'en éteindre d'autres, alors le fait de fermer 2 radiateurs n'est pas préjudiciable. Toutefois, merci de vous assurez que le thermostat ne soit pas dans la pièce ou les radiateurs sont fermés.

Cordialement

Bonjour Chaque week end j'etein ma chaudière puisque je n'habite pas toute la semaine Le weekend prochain lorsque je rallume ma chaudière sachant que l'eau est coupé ma chaudière ne déclenche pas Pourquoi l'eau qui est dans le circuit disparaît Merci

Bonjour

Nous vous invitons à faire appel au professionnel en charge de l'entretien de votre chaudière afin de contrôler votre installation et l'état de votre circuit de chauffage.

Cordialement

une chaudiere gaz Atlantic Naia 2 à condensation alimente 3 radiateurs métalliques Radson CMP ( pose en début 2022 ), ok pour la température mais les 3 radiateurs sont très très bruyants , même après plusieurs purges et en réduisant la vitesse du circulateur .Question comment pouvons nous éliminer les bruits ? en réduisant le débit ? ou autres méthodes .merci pour votre aide .

Bonjour,

Le bruit peut provenir d'un problème de pression, nous vous recommandons de faire appel à votre chauffagiste habituel.

Très belle journée,

je veux deplacer un radiateur horizontal chauffage central collectif, et installer un radiateur vertical de meme puissance 60 cm plus loin, sur un autre mur, ces travaux peuvent ils avoir des consequences sur le fonctionnement du chauffage central de la cooproprietee

Bonjour,

Le changement de radiateur ne devrait pas avoir de conséquence. Néanmoins, il faut vous rapprocher de votre copropriété pour engager ce type de travaux et avoir son accord.

Très belle journée,

Bonjour, J' habite une grande maison dont une partie est aménagée en duplex meublé et loué.j' utilise un poele à bois et une pompe à chaleur; le logement loué est équipé en tout électrique.Installer un poele à bois bouilleur et créer un circuit alimentant des radiateurs sur les 2 logements est il financièrement intéressant et pourrais-je bénéficier d' aides? D' avance merci !

Pourquoi le dernier radiateur de mon réseau de chauffage, ne chauffe pas à sa moitié inférieure ?

Bonjour,

Vous pouvez peut-être procéder dans un premier temps une purge de votre radiateur pour voir s'il chauffera mieux ensuite. Sinon, un entretien de votre émetteur sera peut-être nécessaire dans le cas ou des impuretés empêchent son bon fonctionnement.

bien cordialement,

Valentine

Certains radiateurs loin de la chaudière, ne chauffent pas même après désembouage du circuit et changement des coudes, robinets et thermostats. Faut-il ajouter un circulateur d'eau dans le circuit? Merci pour votre conseil.

Bonjour,

Il faut voir si votre réseau est en monotube.

Logiquement le circulateur de la chaudière est adapté à moins que la distance de tuyauterie soit vraiment grande.

Cordialement

Bonjour Je souhaite installer des radiateurs à eau dans ma maison Les tuyaux chaud et tièdes peuvent ils suivre le plafond et les radiateurs être dans la partie basse de la pieces Merci

Bonjour,

Il est préférable que les tuyaux soient au sol.

On s'assure une bonne circulation de l'eau et on cela facilite la purge.

Dans tout les cas si vous avez des tuyaux en point haut, il faudra mettre en place des purgeurs automatiques.

Cordialement

Quel est le prix pour poser un pot à boue ? Quel type de pot à bout, sachant que j'ai un chaudière à condensation. Il s'agit d'une maison T4 avec 8 radiateurs. Pourrais-je avoir un devis approximatif

Bonjour, J'ai entendu dire qu'il fallait laisser le radiateur en bout de circuit toujours allumé au maximum. Qu'en est-il vraiment ? Merci d'avance, Bien cordialement.

Bonjour,

Il n'est pas nécessaire de laisser votre radiateur situé en fin de circuit allumé au maximum.

Très belle journée,

Je viens d' installer une PAC air/eau , mes radiateurs deviennent complètement froids entre les cycles de chauffe, est-ce normal ? car avec ma chaudière fioul les radiateurs restaient chauds.

Bonjour,

Atteignez vous la température de consigne ? Le fonctionnement n'est pas le même par rapport à un chauffage au fioul. Si vous avez atteint votre température souhaitée, la PAC diffuse de façon différente la chaleur dans vos pièces, elle ralentit son cycle de chauffe, pour le relancer dès que la température intérieure commence à diminuer.

Bien cordialement,

Valentine